県民講座「100年後に残したい金沢」開催報告について

公益社団法人石川県不動産鑑定士協会の県民講座「100年後に残したい金沢」シリーズ第1回「外堀(そとぼり)」を開催しました。

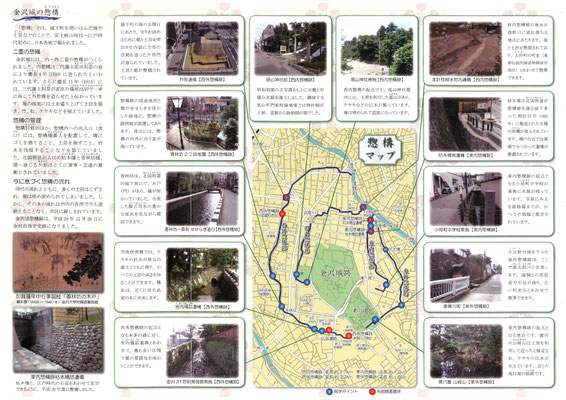

参加者約40人が西惣構(そうがまえ)跡を歩き、藩政期に設けられた外堀と内堀を見学して、過去の歴史・現在の活用、そして100年後の未来にどう残していきたいかを考えました。

金沢市歴史都市推進課主査の藤堂治彦さん、松村将充さんが講師を務めました。

参加者は市役所第二本庁舎前から、惣構と鞍月用水が合流するせせらぎ通りを経て、近江町市場までの約2kmを歩き、土居として建造された惣構が、明治期に石垣になったなどの説明を聞きました。

現在、金沢という都市は、市の中心部に惣構(堀や土居)が残っていることで有名です。

中心市街地に広域に400年前の江戸時代の遺構が残る県庁所在地は、金沢ぐらいだそうです。 惣構はランドマークとして、都市としての金沢の風格を形成しています。

今回歩いて分かったことは、400年のうちに大部分が棄損してしまったという実態です。

江戸時代、敵の侵入を防ぐ目的の土居や外堀や内堀は、明治時代には削られたり、橋をかけられたり、今では私有地としてジャズバーや飲食店舗敷地として利用されていたりします。さらには公園や道路の下にひっそりと身を隠して、近江町の通路になったり…

ではなぜ大切なランドマークである土居は削られ、お堀は埋められ、橋を架けられ、店舗などに利用されていったのでしょうか?

参加者の高齢の男性は私に言いました。「江戸期には城の防衛に有効だったものは、明治時代以降、近代化には邪魔であり、庶民は自分の生活のために、江戸の遺構を数ったり橋をかけたりしていったのではないでしょうか…」と。だから今、条例で残された堀が埋められないような規制を金沢市が行っています。

反対に有効活用されている例もありました。

せせらぎ通りでは、当時の金沢市長の山出保氏が、安全性を訴える一部市民の反対を押し切って、見えなくなっていた外堀を開渠化する政策を打ち出しました。

そのおかげで私たちは今、美しい水のせせらぎを再び見ることができるようになりました。

その結果、今ではおしゃれなブティックやカフェや美術館、ホテルなどが、せせらぎ通り商店街と称して、外堀周辺に集まるようになりました。

400年の歴史を120分歩いただけでしたが、ここから学ぶべきことに気づきました。

今作るべき政策は、目の前の利益を優先してはなりません。100年後にあって欲しい姿からフィードバックして組み立てることこそ重要なのです。

例えば、美しい釧路湿原を削り、太陽光パネルを敷き詰めた業者がいま批判を浴びています。目の前の利益や再エネという美しい話と引き換えに、数千年かけて守られてきた生態系や国立公園の景色が台無しになる。これも、100年後のあるべき姿からフィードバックせずに、15年しか持たない目先の利益を優先した悪しき例だと私は思います。

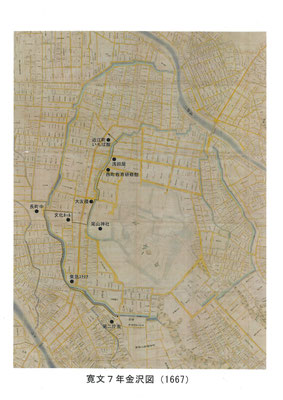

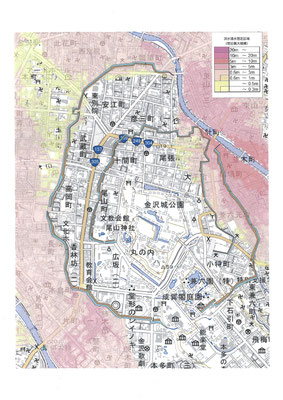

その一方で加賀藩は、内堀と外堀の空から見ると二重丸を、400年前に金沢市内に作ったそうです。ハザードマップを重ねると面白い発見がありました。

外堀の外側は浸水エリアです。しかし外堀の内側は安全なエリアだと金沢市の藤堂講師から学びました。

加賀藩は堀を造る際に、水害の可能性の低い高台を選んで城エリアとしたことが分かりました。また、「内堀と外堀が同時期に作られたか」あるいは「内堀を造った後、外堀が造られたか」という、建造時期に関する歴史論争があるそうです。藤堂氏の説によると、同時期説が正しいと推論しているとのことでした。

理由は、ハザードマップが示すように、最初から加賀藩は城を造るに際して、水害にあわない範囲を城の敷地と定めたと解釈する方が合理的であるからというものです。

歴史も我々不動産鑑定士が扱う社会科学の分野も、合理的に仮説を立てて物事を考えると面白いんだなあと感じました。

外堀の中には石引や彦三町という住宅街があります。今も比較的地価は高い地域です。歴史的に見ても水害に合わない地勢的な長所があることが、400年もの間、住民を魅了しているのかもしれませんね。

歴史や文化を深く知ることは、我々が生きている現在を解釈し、未来を想像するのに役に立ちます。 暗渠の下で見えなかったであろう、外堀を流れるせせらぎの美しさを想像し、開渠を決断した先人たちの審美眼にも学びたいですね。

これからもこの街を流れ続けるせせらぎや石垣は、この街で暮らす市民や、この街で育ってゆく子供たちの文化的なアイデンティティーや郷土への愛着を育ててゆくことでしょう。 そう考えると「100年後に残したい金沢」という視点から、今を眺めるのも楽しいものですね。

令和7年10月

公益社団法人石川県不動産鑑定士協会

研究指導委員長 小西 均